2.1. 정책과정의 이해

마키아벨리는 인간이 사악하고 탐욕스럽다는 것을 전제로 국가와 정부의 역할과 기능을 제시했고 이것이 근대 민주주의의 기초가 되었다. 즉 민주주의는 인간의 불완전함을 전제로 인간의 한계를 아는 이들이 채택한 방식으로서의 체제, 즉 시스템(system)이라고 할 수 있다. 이러한 시스템으로서의 정치체제는 정책의 결정 및 집행과 관련된 정치활동이다.

2.1.1. 정책과정

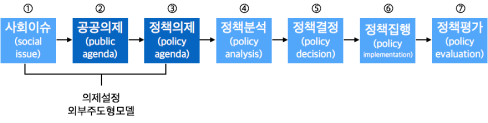

정책을 결정하고 집행하기 위해서는 정책과정(policy process)을 거쳐야한다. 정책결정은 관련 이해관계자(stakeholder)들의 정치적 해석과 정책 절차를 중심으로 협력과 갈등을 거쳐 의사결정으로 이어진다. 정정길, 최종원, 이시원, 정준금, 정광호(2003)에 따르면 정부의 정책과정은 [그림 2]와 같이 ①사회이슈화 ②공공의제와 ③정책의제화 ④정책분석 ⑤정책결정 ⑥정책 집행 ⑦정책평가의 연속적인 정책 활동으로 진행된다.

그림 2. 정책과정

2.1.2. 정책의제설정: 외부 주도형 모델(outside initialtive modle)

정책의제설정(agenda setting)은 정부가 사회문제를 공식적으로 해결하기 위해 정책문제로 전환하는 행위로 다원화된 정치체제에서 나타나는 외부주도형모델(outside initiative model)이 있다. 이 모델의 특징은 정부 밖의 집단이 제기하는 사회문제를 정부가 해결해 줄 것을 요구(demand)하여 이를 사회쟁점화하고 공공의제로 전환시켜 정부의제로 채택하도록 한다. 따라서 ①사회적 이슈(social issue) ②공공 의제(public agenda) ③정책 의제(policy agenda)의 3단계로 제시된다(Cobb & Ross and Ross, 1976). 먼저 사회적 이슈 단계는 사회적 쟁점에 나타나는 문제를 점화 혹은 촉발(trigger)하는 단계로 문제제기에 해당된다. 다음 공공의제 단계는 사회적 이슈가 일반대중(public)에게 확산되어 정부의 개입으로 문제가 해결될 필요가 있는 사회문제이며, 마지막 정부의제 단계는 정부의 공식적인 의사결정에서 문제해결을 위해 심각하게 고려하기로 명백히 밝힌 문제로 정책이 입안되는 정책진입단계이다(정정길 외, 2003).

2.1.3. 집단적 의사결정의 한계

정책의 의사결정의 대부분은 개인이 아닌 집단에 의해 행해지고 있다. 이와 같이 집단적 의사결정이 이루어지는 이유는 첫째, 풍부한 정보와 다양한 시각을 의사결정에 활용할 수 있다. 둘째, 의사결정의 결과에 대한 높은 수용도와 실행가능성을 들 수 있다. 셋째, 여러 사람이 참여한 집단적 의사결정이 이루어지면, 결정의 정당성이 높아지게 된다. 넷째, 결정의 결과에 대한 책임을 분산할 수 있다. 이와 같이 풍부한 정보와 다양한 시각의 활용, 실행가능성의 제고, 결정내용의 정당성 확보, 책임의 분산등이 집단에 의한 의사결정의 이점이기도 하면서 집단적 의사결정의 중요한 논거가 되고 있다. 앞서 이야기한 집단적 의사결정의 이점을 잘 살린다면 우수한 개인보다도 집단에 의한 의사결정이 우수할 수 있다. 그러나 집단에 의한 의사결정이 지혜로서 작용하는 것은 아니다. 그 자체로부터 발생하는 문제도 존재하게 되는데 한계요인으로 무임승차, 동조압력, 소수파 영향력, 집단극화현상, 집단사고 등을 들 수 있다. 특히 집단사고는 Janis에 의해 제안된 개념으로 집단응집성과 합의에 대한 압력으로 비판적 사고가 억제되고 대안들에 대한 찬성과 반대가 충분히 검토되지 못한 채 의사결정이 이루지게 되는 현상을 설명하기 위한 모형이다. 동조 과잉으로 특징되는 집단사고로는 불완전한 조사, 선호된 대안이 자겨올 위험성에 대한 검토의 실패, 기각되 대안의 재검토에 대한 실패, 빈약한 정보탐색, 선택적 편견, 상황적응적 계획수립의 실패 등이 부각된다.