2.4. 집단지성의 이해

2.4.1. 집단지성의 개념

집단지성은 다수의 개체들이서로 협력하거나 경쟁하는 과정을 통해 얻게 된 집단의 지적능력을 의미한다(김태원, 2013)28. 미디어 철학자인 Levy(1994, 1997)는 모든 것을 다 아는 사람은 없지만 누구나 어떤 무엇인가를 알고 있기 때문에 완전한 지식은 인류 전체에 퍼져 있다는 관점에서 집단지성의 중요성을 주장하였다29. 그의 2002년 연구에 따르면 사이버 공간의 집단지성에 대해 아래와 같이 주장하였다.

“누구나 자신의 공간(사이트)을 갖고 일종의 공동체(커뮤니티)를 형성하는 시대가 오면 어디에나 분포하고, 지속적으로 가치 부여되며, 실시간으로 조정되고, 역량의 실제적 동원에 이르는 집단지성이 발현될 것 (Levy, 2002)”

Surowiecki(2004)는 집단은 집단 내부의 가장 우수한 개체보다 지능적이며, 더 현명한 판단을 내릴 수 있기 때문에 지적 능력이 뛰어난 사람들이 집단을 지배해야 할 이유가 없다고 주장한다. 이처럼 집단지성에 관한 연구는 선행 연구들이 체계화되어 [표 4]30와 같이 주요 학자들이 주장한 정의를 정리해 보았다.

[표 4] 학자별 집단지성의 정의

| 학자 | 조건 및 원칙 | 정의 |

|---|---|---|

| Levy (2002) | 다양성 독립성 정체성 |

사이버 공간에서의 집단지성: 누구나 자신의 공간(사이트)을 갖고 일종의 공동체(커뮤니티)를 생성하는 시대가 오면 어디에나 분포하며 지속적으로 가치가 부여되고 실시간으로 조정되며, 역량의 실제적 동원에 이르는 것 |

| Surowiecki (2004) | 다양성(diversity) 독립성(Independence) 분산화(decentralization) 통합(Aggregation) |

‘대중의 지혜(The Wisdom of Crowds)’ 강조: 집단은 내부의 가장 우수한 개체보다 지능적이며, 더 현명한 판단을 내릴 수 있기 때문에 지적 능력이 뛰어난 사람들이 집단을 지배해야 할 이유가 없다고 주장 |

| Tapscott, Williams (2006) | 개방성(openness) 대등성(peering) 공유(sharing) 활동의 세계화(acting globally) |

사이버 공간에서의 집단지성: 누구나 자신의 공간(사이트)을 갖고 일종의 공동체(커뮤니티)를 생성하는 시대가 오면 어디에나 분포하며 지속적으로 가치가 부여되고 실시간으로 조정되며, 역량의 실제적 동원에 이르는 것 |

| Leadbeater (2008) | 핵심의 원칙 기여의 원칙 관계 맺기의 원칙 협업의 원칙 창의성의 원칙 |

웹상의 집단지성에 초점: 웹이 가진 잠재력을 민주주의의 확산, 불평등 완화, 자유와 집단창의성 증진 등을 위해 이용할 수 있는 방안을 모색하는 것을 목적으로 연구.협업적 창조성(collective creativity)이 발휘되기 위해서는 아이디어를 공유하고 결합함으로써 아이디어간 상호 보완하는 환경에서 활성화 된다고 주장. |

| Bruns(2008) | 개방적 참여와 공동평가 유동적 복합질서와 사후 능력주의 미완의 공예품과 지속적인 과정 공공재와 개별적 보상 |

‘프로듀시지(produsage)’ 개념: 단번에 완제품을 내는 것이 아닌 반복적이고 진화적인 발전 과정을 통해 이루어지는 사용자 주도의 컨텐츠 창작을 지칭. |

2.4.2. 집단지성의 발현 조건

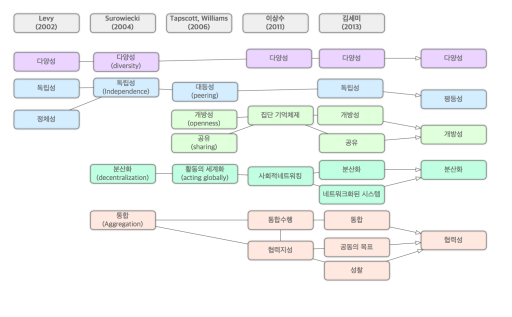

이렇듯 집단지성에 대한 긍정적 측면을 주장하는 학자들이 있는 반면에 집단의 어리석음(collective stupidity)에 대하여 카를 본 프리슈(Karl von Frisch)는 “집단적으론 지혜롭지만 개인적으론 멍청한 개미와 달리 인간은 개인적으로 지혜롭지만 집단적으론 어리석다”며 집단사고의 위험성을 강조하였다31. 이처럼 집단 지성과 구분되는 개념으로 집단 사고(group thinking)를 들 수 있는데, 이것은 어빙 제니스(Irving Janis)가 제시한 개념이다. 그는 결집력이 높아질수록 타인 또는 외부의 의견과 고립되고 집단에 더욱 의존하게 되어 현실적 사실을 고려하기 보다는 구성원들의 만장일치를 추구 하는 집단사고현상에 빠지게 된다고 주장한다32. 이것은 동조(comformity) 과잉으로 특징되는 집단사고로 집단의 응집성과 합의에 대한 압력으로 비판적 사고가 억제되고 대안들에 대한 찬성과 반대가 충분히 검토되지 못한 채 의사결정이 이루어지게 되는 현상을 설명한다. 이를 통해 불완전한 조사, 선택적 편견, 빈약한 정보탐색 등의 경향을 보이게 된다33. 이처럼 비판적 시각을 담은 연구들이 시사하는 바는 집단지성이 늘 대중의 지혜로 작동하는 것이 아니라는 것이다. 집단지성 성공하기 위한 요인은 일정한 조건과 원칙이 필요하다는 것은 그만큼 집단지성이 발현되는 것이 어려운 일이라는 것이다. 앞서 [표 4]에 제시된 조건들과 함께 레비, 서로위키, 탭스콧과 윌리엄스, 이상수, 김세미의 연구에 제시된 집단지성의 발현 조건을 종합해 다양성, 평등성, 개방성, 분산화, 협력성으로 도출 하였다.

그림 8. 집단지성의 발현 조건

28 김태원. (2013). 집단지성 플랫폼으로서의 소셜 미디어 : 커뮤니케이션 유형별 실험분석. 충북대학교 대학원 박사논문. 29 상게서. p.13. 30 김태원, 김세미, 황주성, 최서영 재구성 31 김태원 전게서. pp.17-18. 32 김세미. (2014). 온라인과 오프라인에서 집단 글쓰기 과정 및 집단지성 발현 요인. 이화여자대학교 대학원 박사학위 논문. 33 정정길 외 전게서.